库尼芬模型与项目管理的复杂性

2022-01-14阅读 1489

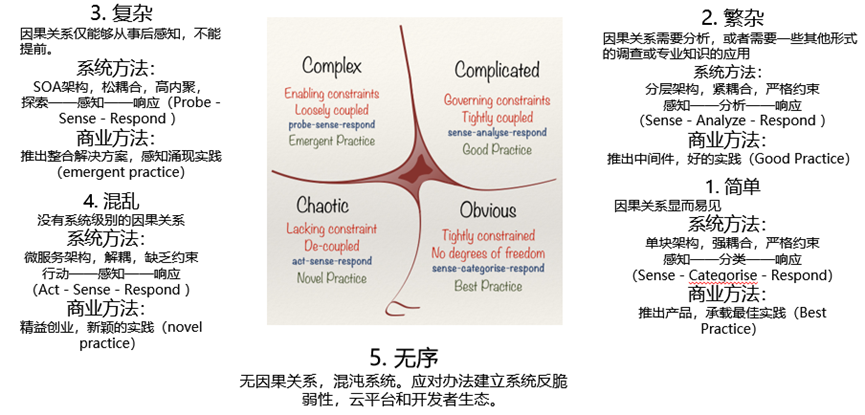

大卫斯诺登建立了这一个用来诊断因果关系的概念框架模型,来辅助决策者决策。这个框架提供了5个问题和决策场景,详见如下图例:

库尼芬模型图

- 简单:当问题具备明显的因果关系或因果关系显而易见。对于这种场景,那毫无疑问利用最佳实践来决策是最好的选择。

- 繁杂:因果关系需要分析,或者需要一些其他形式的调查或专业知识的应用,针对问题的答案有诸多不确定的情况。对于这种场景,最好的方式是分析客观事实,分析场景,并且运用实践经验来决策。

- 复杂:当复杂问题包含了许多未知的问题。这些问题之间没有明显的因果关系,也没有明显的应对答案。在这种复杂场景下,我们则需要在这个环境中探索,感知当下的环境,并且实施一些行动。这个风格使用了一些新的实践方法,就是重复探索、感知和行动。因为这种复杂场景可能会受到不同的外在因素的影响而改变,即这次行得通的实践,在下次还不一定行得通。

- 混乱:在混乱的局面中,因果关系也是必然不明确的。太多模糊的情况让我们没法了解情况。在这种局面中,第一步需要做出一些行动来稳定局面,然后发现可以稳定下来的地方,然后对这个地方实施一些行动,让混乱的局面转变成复杂的局面。

- 无序:缺少清晰度,而且需要将其分解为多个更小的能对应到以上4钟场景的多个问题,如果项目处在此决策场景,比较好的做法是规避此项目风险,在公司或组织层级选择放弃执行此类项目。

项目的落地就是为了解决实际的组织问题。项目经理基于项目所处的决策场景,利用库尼芬模型在具体项目管理过程中针对复杂情况选择可能的行为模式。比如针对因果关系显而易见的简单决策场景,可以采取的是感知——分类——响应(Sense - Categorise - Respond)的系统方法;针对因果关系需要分析的繁杂决策场景,可以采取的是感知——分析——响应(Sense - Analyze - Respond )的系统方法;针对因果关系仅能够从事后感知,不能提前感知的复杂决策场景,可以采取的是探索——感知——响应(Probe - Sense - Respond )的系统方法;针对没有系统级别的因果关系的混乱决策场景,可以采取的是行动——感知——响应(Act - Sense - Respond )的系统方法。

通过库尼芬模型的五个决策场景的介绍,我们可以很容易的理解为何国际流行的项目管理知识体系指南《PMBOK® 指南》非常强调项目经理要适用混合模式下的项目管理,因为库尼芬模型对应的简单决策场景比较适用于预测型生命周期的项目,而繁杂或复杂决策场景更加适用于敏捷适应型生命周期的项目。而在现实的组织环境中年,多场景的模式都是客观存在的。

京公网安备 11010802031185号

京公网安备 11010802031185号